El disco compacto (CD) revolucionó la manera en que almacenamos y reproducimos música y datos. Su desarrollo comenzó en la década de 1970, cuando empresas como Philips y Sony colaboraron para crear un formato de audio digital que, aplicado en el campo fonográfico, viniera a sustituir paulatinamente a los discos de vinilo, las cintas de casete y otros medios análogos. En 1982 salió a la venta el primer CD comercial, con el álbum The Visitors de ABBA.

El CD ofrecía una calidad de sonido superior y una mayor durabilidad en comparación con sus predecesores en la industria fonográfica, convirtiéndolo en un medio de grabación estándar para música y almacenamiento digital durante varios años. Posteriormente aparecieron los CD-ROM, CD-R y CD-RW, expandiendo su uso a computadoras y otros dispositivos.

El auge del CD marcó una revolución en la industria musical y en la administración, transferencia y comunicación de datos. Durante las décadas de 1980 y 1990 el CD se convirtió en el formato dominante, desplazando a los discos de vinilo y las cintas de casete gracias a su calidad de sonido superior, su durabilidad y portabilidad.

Los sellos discográficos adoptaron el formato rápidamente, y los consumidores disfrutaban de la posibilidad de reproducir su música sin interferencias ni desgaste. Además, la aparición de los reproductores de CD portátiles y los sistemas de sonido en automóviles impulsó aún más su popularidad. En el ámbito de la informática, los CD-ROM permitieron el acceso a software, videojuegos y enciclopedias digitales, consolidando su presencia en los hogares y oficinas, la prehistoria de la era del entretenimiento instantáneo, volátil y omnipresente de nuestros días.

Con la llegada de la música en streaming y el depósito virtual en la nube, el CD perdió popularidad, pero sigue siendo un formato apreciado por coleccionistas y melómanos. Su legado es indiscutible, ya que sentó las bases para la evolución de la tecnología digital que usamos hoy en día. Las redes están llenas de artículos y videos en donde se ha venido declarando la desaparición y reaparición en los mercados del disco compacto, pero este sigue vivito y girando.

Durante años, las compañías editoriales y fonográficas colaboraron para inundar el mercado con una amplia gama de colecciones de discos, películas y documentales. Lo más destacado de estas estrategias era que dichos productos no se distribuían en las tradicionales tiendas de música, sino que llegaban a los consumidores a través de puestos de revistas y periódicos, supermercados y cafeterías. Esta modalidad ofrecía a coleccionistas y melómanos una nueva tentación a la cual sucumbir, ampliando el acceso a materiales musicales de manera cotidiana y sencilla.

Una proporción significativa de estas colecciones estaba dedicada a la música clásica y se presentaba bajo títulos llamativos como Grandes maestros de la música clásica, Enciclopedia de la música clásica, Cien obras únicas de música clásica, Los genios de la música clásica, Grandes compositores de la música clásica, La gran música paso a paso y La música clásica en el cine, entre muchas otras. Estas colecciones solían venir acompañadas de folletos coleccionables que enriquecían la experiencia del consumidor.

Los folletos incluían reseñas, críticas o ensayos, abordaban datos técnicos sobre las grabaciones, relataban la historia tanto de la obra como de su compositor o intérprete, y situaban dichas piezas en un contexto histórico dentro del conjunto de la trayectoria del artista o como parte de un movimiento o estilo musical en particular. Para quienes apreciaban la música, estos materiales funcionaban como notas de álbum, pero con un contenido mucho más amplio y profundo en comparación con las que tradicionalmente se encontraban en un LP o casete.

Completar una colección de discos de estas compilaciones musicales era, en muchos casos, una verdadera hazaña reservada para coleccionistas decididos. Para lograrlo, era necesario invertir una cantidad considerable de dinero, además de dedicar tiempo a desplazarse varias veces por semana al centro de la ciudad, con el fin de identificar los puntos de venta más confiables. La estrategia incluía llegar temprano por la mañana el día que aparecía el siguiente número de la colección, ya que muchas veces sólo así se aseguraba conseguir el ejemplar deseado. Si esto no era viable, algunos optaban por pagar por adelantado, e incluso llegaban a sobornar al encargado o al vendedor para apartar el disco, empleando cualquier recurso necesario para no quedarse sin el siguiente volumen de la serie.

Esta experiencia personal seguramente fue compartida por muchos otros melómanos, lo que explica por qué en tantas fonotecas personales se encuentran números sueltos de estas colecciones, volúmenes que jamás llegaron a completarse o, en otros casos, sólo se adquirieron los primeros ejemplares promocionales.

Aunque la era dorada de estas colecciones pasó, los últimos ejemplares de la tendencia siguieron viéndose durante los primeros años del siglo XXI en saldos de librerías, supermercados y tianguis. A pesar del paso del tiempo, todavía es posible encontrar estos discos en portales de compraventa en internet dedicados a formatos musicales diversos como CD, casetes, vinilos y cintas de carrete abierto. Sitios populares entre coleccionistas y aficionados, como eBay y Discogs, continúan ofreciendo la posibilidad de adquirir tanto ejemplares sueltos como colecciones completas.

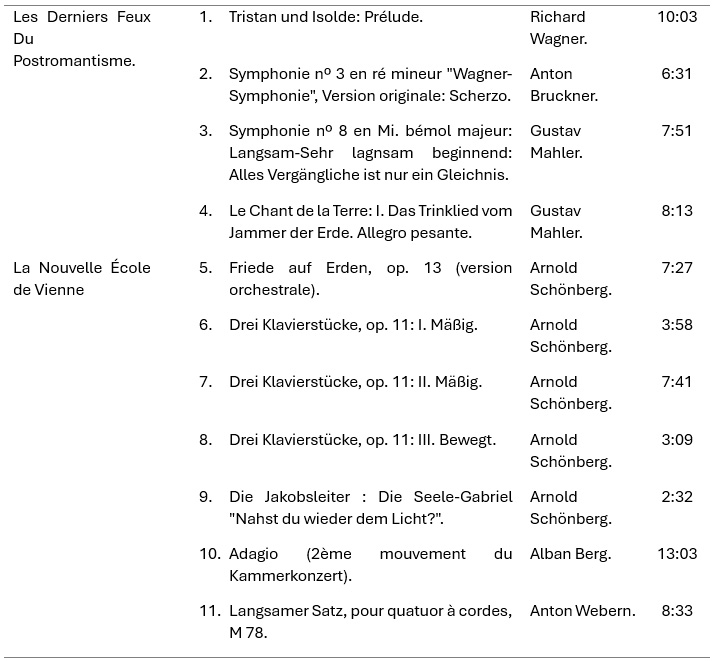

Dentro de mi fonoteca personal, conservo un par de discos pertenecientes a la colección Century: La Musique des Siècles, editada por el sello discográfico Harmonia Mundi. Esta serie representa una de las iniciativas más ambiciosas de la discográfica, compuesta por un total de 20 discos compactos publicados en 2005.

El propósito central de la colección fue ofrecer un recorrido exhaustivo y ordenado a través de la historia de la música occidental. Cada disco aborda un periodo o estilo específico, lo que permite al oyente adentrarse en las distintas etapas y transformaciones musicales, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Así, se incluyen volúmenes dedicados al canto gregoriano, la polifonía medieval, el barroco italiano, el clasicismo, el romanticismo y las vanguardias del siglo XX.

La colección se distingue por la calidad de sus grabaciones y por el rigor musicológico con el que fueron seleccionadas las obras y los intérpretes. Cada volumen reúne interpretaciones realizadas por conjuntos especializados, como Ensemble Organum y Collegium Vocale Gent, así como solistas de gran reconocimiento. Este enfoque asegura que cada periodo musical esté representado con fidelidad, autenticidad y excelencia interpretativa.

La publicación de esta serie estuvo a cargo de Harmonia Mundi France, bajo el sello “Century”, consolidando el compromiso de la discográfica con la divulgación de la música clásica y el acceso a grabaciones de referencia para coleccionistas y melómanos.

Según Academia Lab2 el sello discográfico Harmonia Mundi, fundado en 1958 por Bernard Coutaz en Saint-Michel-de-Provence, Francia, nació como una iniciativa independiente enfocada en la música clásica, especialmente en los géneros antiguo y barroco. El nombre en latín, que significa “armonía del mundo”, ilustra la misión del sello: buscar la belleza, la precisión y la profundidad artística en cada producción.

En sus primeros años, Harmonia Mundi estableció una colaboración estrecha con el sello alemán Deutsche Harmonia Mundi, fundado por Rudolf Ruby. Esta asociación permitió impulsar grabaciones realizadas bajo criterios históricamente informados y con elevados estándares de calidad sonora y de producción.

Con el paso de las décadas, el sello francés amplió sus horizontes y estableció filiales en países como Estados Unidos, Reino Unido y España, entre otros. En 1986, trasladó su sede a Arlés, consolidando su presencia internacional.

En 2015, Harmonia Mundi fue adquirido por PIAS Entertainment Group. Más adelante, en 2022, Universal Music Group compró el 49 % de PIAS, abarcando así a Harmonia Mundi dentro de su portafolio.

El catálogo de Harmonia Mundi se caracteriza por la participación de artistas reconocidos internacionalmente como René Jacobs, William Christie y Philippe Herreweghe, así como por la colaboración con conjuntos destacados como Freiburger Barockorchester y Collegium Vocale. Adicionalmente, el sello ha diversificado su oferta mediante subsidiarias como World Village y Le Chant du Monde.

Actualmente, Harmonia Mundi se mantiene como un referente global en la edición de música clásica, combinando independencia editorial, excelencia artística y un firme compromiso con la autenticidad en cada una de sus producciones.

En esta entrega, caro lector, te ofrezco la traducción del inglés a las liner notes del número 18 de la colección La musique des siècles, Volume 18: Du Post Romantisme à l'École de Vienne. Fue publicado en Francia el 29 de septiembre de 2005.

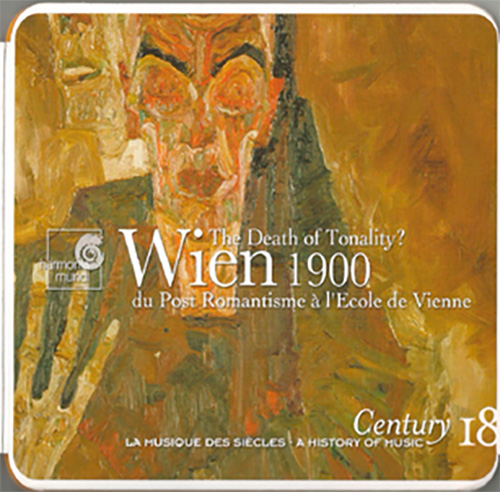

El disco compacto tiene una duración de un poco más de una hora y veintinueve minutos. Incluye 11 piezas, este es el contenido:

En cuanto a la edición, esta es cuidadosa, viene en formato digipak desplegable en cuatro secciones impresas en ambos lados; una de las secciones internas contiene el estuche donde se monta el disco, en otra de ellas encontramos la funda que aloja el librillo de las notas del álbum.

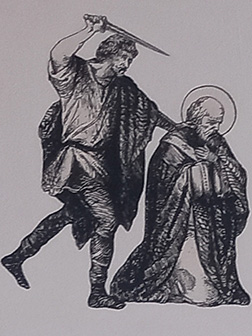

La portada es a color y está ilustrada con un detalle de la pintura del pintor y grabador austríaco Egon Schiele titulada Tod und Mann (La muerte y el hombre) de 1911, superpuestos a la ilustración encontramos el título del disco, el logotipo de la discográfica y el nombre de la colección:

Pasemos ahora a la materia central de esta entrega, la traducción del ensayo que acompaña a la grabación:

Viena 1900. Del Posromanticismo a la Escuela de Viena. Viena a principios del siglo XX: arte, música y transformación. Contexto cultural y artístico.

A principios del siglo XX, Viena vivía un periodo de esplendor sin precedentes, destacando como una ciudad cosmopolita en la que florecía la vida artística e intelectual. Este entorno se caracterizaba por la convergencia de distintas disciplinas y la interacción de artistas innovadores, lo que impulsaba la transformación de los lenguajes creativos y fomentaba una atmósfera de constante renovación.

Egon Schiele desarrolló su carrera en un momento de profundas transformaciones en Viena, las cuales eran impulsadas por el grupo Sezession, que revolucionó tanto la arquitectura como la pintura. Este grupo propiciaba una ruptura con los estilos tradicionales, abriendo paso a nuevas formas de expresión artística. Schiele, influido por este ambiente de cambio, compartió afinidades conceptuales y estéticas con los principales exponentes musicales de la ciudad, entre ellos Gustav Mahler y Arnold Schönberg.

La conexión entre Schiele y Schönberg se evidenciaba en la búsqueda conceptual y expresiva que ambos artistas compartían. Schönberg, además de ser reconocido por la creación de la música dodecafónica, también cultivó la pintura y mostró un interés particular por el autorretrato, experimentando con ideas influenciadas por las teorías de Freud. Tanto Schiele como Schönberg adoptaron posturas claramente expresionistas en sus obras, marcadas por una intensidad emocional y por la reinterpretación de las formas tradicionales, buscando trascender el significado superficial de la representación.

En el trabajo de estos creadores, las representaciones aún son reconocibles, pero el contenido es transformado hasta alcanzar límites expresivos notables. Los antiguos paradigmas de imitación, verosimilitud y fidelidad son cuestionados, lo que orienta la producción artística hacia una mayor abstracción. En este proceso, los rostros representados por Schiele muestran rasgos cada vez más alejados de la imagen humana convencional, mientras que las composiciones musicales de Schönberg, Berg y Webern conservan sólo la estructura formal de su denominación.

En este contexto, los modelos clásicos resultaron superados, reflejando no sólo un cambio en el ámbito artístico, sino también la crisis y transformación del Imperio Austrohúngaro. Esta superación de los paradigmas tradicionales abrió paso a la construcción de un nuevo panorama artístico, caracterizado por la exploración, la innovación y la búsqueda de lenguajes expresivos más personales y abstractos.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la música alemana experimentó una profunda expansión y transformación, impulsada tanto por los defensores de la Zukunfismuzik (música del futuro) —como Liszt, Wagner y Bruckner— como por compositores considerados más conservadores, entre ellos Brahms. Todos ellos contribuyeron a enriquecer el lenguaje musical germánico, sentando las bases para la aparición de la Segunda Escuela de Viena y el desarrollo del Expresionismo musical, donde se consolidaron rasgos estilísticos claramente identificables.

Arnold Schönberg, junto a Alban Berg, Anton Webern, Alexander von Zemlinsky y Franz Schreker, asimilaron las influencias de Gustav Mahler y Richard Strauss, lo que se tradujo en una notable complejidad en las texturas musicales y una tendencia hacia orquestaciones de gran envergadura, como ejemplifica la obra Gurrelieder.6 Este periodo se caracteriza por un enfoque profundamente personal y expresivo, donde confluyen modernismo y tradición.

La asimilación acelerada de los estilos de Mahler y Strauss por parte de Schönberg y su círculo propició un lirismo intenso, acompañado de tramas musicales complejas y el empleo de grandes masas orquestales. Todo ello contribuyó a definir el carácter particular de la música de esta época, en la que el tratamiento individual y la expresividad se sitúan en primer plano.

El periodo comprendido entre finales del siglo XIX y principios del XX fue testigo de una intensa actividad creativa en el ámbito literario europeo. Destacaron figuras como André Gide, autor de La puerta estrecha; Marcel Proust, quien escribió En busca del tiempo perdido (1913-1927); Franz Kafka, con sus publicaciones La metamorfosis (1912) y El juicio; Thomas Mann, reconocido por Muerte en Venecia (1912); y James Joyce, autor de Dublineses (1914). A este panorama se suman George Bernard Shaw con Hombre y Superhombre, Luigi Pirandello con Así es (si así os parece) (1917), Boris Pasternak con El gemelo entre las nubes, Marina Tsvetayeva con La lámpara mágica (1912), y Yevgueni Zamiatin, autor de Los isleños (1918) y Nosotros (1920).

En Viena, el desarrollo intelectual estuvo marcado por las aportaciones de Sigmund Freud, quien publicó obras fundamentales como Tótem y tabú (1913), Introducción al psicoanálisis (1915-1916), Más allá del principio del placer (1920) y El yo y el ello (1923). El arte visual también vivió una época de gran dinamismo: Gustav Klimt pintó Dánae (1905-1906), Amadeo Modigliani realizó Desnudo sentado en diván (1917), Henri Matisse produjo Bañistas con tortuga y La danza (1909), Wassily Kandinsky creó Paisaje con torre (1908), Pablo Picasso realizó Vida (1903), Mujer con cuervo (1904), Partitura y guitarra (1912-1913) y Bañista (1918), mientras que Georges Braque es autor de Puerto de L’Estaque (1906) y Mujer música (1917).

1. Los destellos finales del Posromanticismo

¡Sorprende bastante encontrar a Wagner en un programa dedicado a Viena alrededor de 1900! ¿Acaso no había muerto antes, el gran maestro de la ópera alemana?

Por supuesto, además, que no era vienés sino alemán, y que Bayreuth, en Baviera, fue el centro principal del wagnerismo. El análisis de la evolución musical y artística en Viena alrededor de 1900 no puede restringirse únicamente a ese lugar y momento, ya que abarca una etapa más amplia en la que la música posromántica transitó desde el cromatismo avanzado —tendencia promovida por Wagner para expandir los límites de la tonalidad— hacia la atonalidad y, posteriormente, la dodecafonía. La influencia de Wagner, resulta relevante en este contexto, pues su legado musical tuvo repercusiones en todo el ámbito germano hablante y, especialmente, en Viena, que durante más de un siglo fue el punto de referencia para los nuevos desarrollos musicales y atrajo a los mejores compositores.

En el ámbito musical, la generación posromántica se caracteriza principalmente por la “búsqueda del paraíso perdido”, atribuible a los compositores activos entre 1860 y 1900. Estos artistas vivieron bajo la imponente sombra de Beethoven, enfrentando el desafío de su legado sinfónico, ejemplificado por la llamada “maldición de la Novena”, que afectó a figuras como Mahler y Bruckner, quienes al igual que Schubert, no lograron superar la barrera de la Novena sinfonía. Esta influencia se refleja en una tendencia hacia la exageración y la sensación de impotencia creativa, como lo ilustra la Octava sinfonía de Mahler. Además, la generación posromántica aspiraba a recuperar la autenticidad y la ingenuidad de los primeros románticos como Schubert, Schumann, Mendelssohn y Wagner. Sin embargo, los compositores posrománticos, aunque surgieron posteriormente y por ello recibieron esa denominación, perdieron en gran medida la franqueza original observada en sus predecesores, especialmente en lo relativo a la forma musical.

Porque es en su forma externa donde la música de Bruckner parece sentir este anhelo por el romanticismo en su estado original, en virtud de los extravagantes recursos orquestales que emplea, pero también por la hipertrofia de los desarrollos musicales. El scherzo en la pista 2 debe contarse entre los movimientos “cortos”, pero sigue siendo una experiencia musical densa debido tanto a la repetición de sus movimientos temáticos hasta un punto de paroxismo similar al trance, un rasgo muy característico de Bruckner, como a su amplitud sinfónica. También se percibe aquí una cierta ironía dirigida al vals vienés arremolinado, y sin embargo esta música conserva toda su frescura, de hecho, su paradójica ingenuidad, que ha llevado a algunos comentaristas a observar que el “último de los verdaderos románticos” fue el propio Bruckner, y nadie más.

Ni Mahler ni Wolf pueden ser considerados herederos directos del romanticismo genuino en su forma más pura, a pesar de que ambos cultivaron el género romántico del lied con piano. No obstante, en sus respectivas obras se manifiesta un efecto sutil de distanciamiento que reinterpreta el lied bajo una nueva perspectiva. Este fenómeno se aprecia, por un lado, en la extraordinaria sensibilidad de Hugo Wolf hacia los matices de la gran poesía alemana, sensibilidad que se combina con una aguda capacidad de análisis. Por otro lado, Gustav Mahler, contemporáneo y compañero de estudios de Wolf en el conservatorio, se caracteriza por introducir una distancia mucho más personal en sus lieder.

En el contexto de la Viena de la época, marcada por los primeros pasos de la psicología científica bajo la influencia de Sigmund Freud, puede afirmarse que la relación de Mahler con el lied y la sinfonía contiene elementos que se podrían interpretar desde el prisma del psicoanálisis. Así, la aproximación de Mahler a estos géneros musicales revela una dimensión introspectiva y analítica muy característica de su tiempo y entorno intelectual.

¡Para nada! La obra de Gustav Mahler se caracteriza por una profunda alternancia entre lo sublime y lo trivial, un rasgo que tiene sus raíces en los episodios dolorosos de su infancia. Estos recuerdos afloran recurrentemente en sus desarrollos musicales y resultan especialmente notables cuando irrumpen de manera abrupta en momentos de intensa felicidad o de grandiosa realización, únicos en la música de Mahler. Esta capacidad para fusionar extremos emocionales sorprendió al público y generó una división significativa en la Viena de finales del siglo XIX y principios del XX, época en la que Mahler ejercía como director de la Ópera. Así, Mahler se convirtió en símbolo del campo modernista, enfrentándose a la postura conservadora representada por figuras como Eduard Hanslick.

Este sello personal mahleriano ha sido objeto de extensos estudios y análisis por parte de psicoanalistas y teóricos estéticos como Theodor Adorno, quienes han intentado descifrar el impacto de su biografía y su sensibilidad en la estructura de sus obras. Sin embargo, esta alternancia emocional no constituye necesariamente el aspecto más innovador de Mahler como creador. En realidad, la trascendencia y el carácter decisivo de su trabajo se manifiestan especialmente en composiciones como Das Lied von der Erde. Esta obra supuso una apertura fundamental hacia la “nueva música”, marcando el inicio de nuevas posibilidades expresivas y técnicas dentro del panorama musical de su tiempo.

... y completado por Riner Riehn en la década de 1980. La Sociedad de Interpretaciones Musicales Privadas de Viena desempeñó un papel fundamental en el desarrollo musical del periodo de transición entre el romanticismo y la vanguardia vienesa representada por Schönberg, Berg y Webern. Esta sociedad, aunque breve en su existencia —tan sólo tres temporadas y media entre 1918 y 1921—, se erigió como un eslabón esencial que facilitó el paso de los lenguajes musicales románticos a los nuevos planteamientos formales y expresivos del siglo XX.

Durante su actividad, la sociedad se dedicó a la producción de numerosas transcripciones y reducciones de grandes obras orquestales, permitiendo su interpretación en formatos más accesibles y adaptados a las circunstancias de la época. Entre las piezas tratadas destacan varias sinfonías de Mahler, menos de veintitrés obras de Max Reger, dieciséis de Debussy, once de Bartók, siete de Ravel y una cantidad equivalente de Stravinski. Estas adaptaciones no sólo pusieron de relieve la riqueza de la música contemporánea, sino que también sirvieron como mecanismo de difusión de repertorios todavía poco comprendidos o valorados en su totalidad.

Particularmente significativa fue la transcripción para pequeña orquesta de Das Lied von der Erde (pista 4) que, además de su valor didáctico al presentar la obra poco tiempo después de la muerte de Mahler —cuando su figura aún no había alcanzado el reconocimiento actual—, permite percibir de forma nítida la asombrosa modernidad de esta partitura. Esta versión reducida, lejos de limitar la expresividad de la obra original, revela y pone en primer plano aspectos innovadores del lenguaje mahleriano, mostrando con claridad su carácter adelantado a su tiempo y el potencial de su música para inspirar a las generaciones siguientes.

Sí, por supuesto, de hecho, por eso nos pareció indispensable subrayar la conexión entre la partitura analizada y el célebre Preludio a Tristán e Isolda que comienza nuestro CD. Esta obra, junto con su famoso “acorde”, adquirió rápidamente el estatus de emblema de la moderna Escuela Vienesa; por otro lado, la versión que se ofrece en este contexto es también una reducción, en este caso para doce violonchelos. Esta adaptación resulta especialmente relevante y pertinente, ya que permite explorar con mayor claridad los elementos esenciales de la obra original.

El término “Acorde Tristán” alude a una frase musical reconocida, compuesta por tres compases, en la que destaca la función del acorde pivote. Este acorde actúa como eje central entre dos frases cromáticas: una descendente y otra ascendente. Lo singular de este pasaje es que, al escuchar o analizar la secuencia, no es posible anticipar la región tonal hacia la que se encamina la música, lo que contribuye a su carácter enigmático y abierto.

El cromatismo se define como la técnica musical que explora las ambigüedades tonales a través del desplazamiento en semitonos. En el contexto de los tres compases mencionados, Wagner hace uso de lo que se denomina “cromático total”: la integración de los doce semitonos que conforman la escala templada occidental. Esta estrategia representa una ruptura con la estabilidad tonal tradicional, generando una sensación de perpetua inestabilidad y tensión en la música. La utilización del cromatismo total por parte de Wagner marca una etapa decisiva en la evolución musical, influyendo en los últimos destellos del posromanticismo de Wagner a Bruckner, de Bruckner a Mahler y de Mahler a Schönberg.

Así que acabamos de ver que en 1918 Schönberg fundó la Sociedad para Interpretaciones Musicales Privadas. En esa fecha, ¿existía ya la nueva “Escuela Vienesa”?

No existe un “acta de fundación” oficial de la Segunda Escuela Vienesa. El hecho claramente establecido es que Schönberg, nacido en Viena en 1874, se unió a una edad temprana por dos emuladores que demostraron ser del mismo calibre creativo, aunque cada uno con su propio temperamento y enfoque de la música: Alban Berg y Anton Webern.

Debido a las muertes prematuras de Berg en 1935 (de una picadura de abeja que se convirtió en septicemia fatal) y Webern en 1945 (asesinado a tiros por un soldado estadounidense mientras encendía un cigarrillo después del toque de queda), Schönberg fue el último sobreviviente del grupo, viviendo en su exilio californiano hasta 1951. Profundamente enamorado de la música de Mahler y de su contemporáneo (y maestro) Zemlinsky, el joven Schönberg comenzó componiendo numerosas obras de la tradición posromántica, culminando en la extraordinaria profusión de la Gurreliede, todavía poco interpretada porque requiere colosales fuerzas orquestales y corales comparables a las de la Sinfonía de los Mil de Mahler (tr. 3), llamada así porque su estreno en Múnich en 1910 reunió a no menos de 1,004 intérpretes. Tres años antes de este último evento, la cantata Friede auf Erden (Paz en la tierra tr. 5) de Schönberg permaneció en la esfera tonal, utilizando un cromatismo más elevado.

Para Schönberg, la obsesión por la tonalidad se había vuelto obstructiva, de hecho, inútil, ahora que el ultracromatismo había desestabilizado tanto el sistema tonal. En Salomé y aún más en Elektra, Richard Strauss (1864-1949) se divirtió explotando sus recursos para crear un estado de tensión insoportable, como Gesualdo7 a finales del siglo XVI, de hecho...

Pero nunca abandonó los reinos de la tonalidad. Mientras que, en 1909, Schönberg había decidido que con estos Klavierstücke op. 11 se emanciparía totalmente del sistema tonal (pistas 6-8). Aunque algunas reminiscencias se asoman aquí y allá, estas tres piezas están curiosamente desprovistas de toda tensión de fin de siglo, a pesar de su verdadero culto a la disonancia.

Puede estar relacionado con la sensación de haber perdido el rumbo que la disonancia induce en el oyente desinformado, pero no es en absoluto un componente objetivo de la música. Lo que crea la tensión es la forma en que la música juega con las atracciones características del sistema tonal: todo lo que tienes que hacer es subir la escala de do mayor. ¿Quién puede parar en B? Te sientes obligado a pasar al do agudo, lo que justifica plenamente el término “nota principal” para la nota que la precede. La escala contiene otras fuerzas de atracción de este tipo, y varios compositores, desde la Edad Media, pasando por Gesualdo en los albores de la era barroca, hasta Wagner al final del Romanticismo, han optado por jugar con este hecho. Uno percibe que cada vez que esto ha sucedido, los observadores han hablado de “decadencia”, pero podemos disfrutar igualmente de momentos como gloriosos atardeceres.

Fue el primero en decirlo, aunque no fue el primer compositor atonal, como veremos en el volumen 19... Lo que podemos afirmar es que puso en práctica, de manera bastante drástica, el principio de igualdad de los doce tonos, de ahí el término “dodecafonía” cuyo bautismo oficial vino en el Vals de cinco Klavierstücke op. 23 (1923). Este es también el punto de partida del serialismo, al que volveremos con mayor detalle en los dos últimos volúmenes de la colección Century. Die Jakobs Leiter obedece esta nueva ley, pero usando sólo una escala de seis tonos, por ejemplo (tr. 9).

Las dos pistas presentadas aquí pueden parecer paradójicas: si empezáramos por el final, Langsamer Satz (“movimiento lento”) de Webern podría parecer la pieza menos vanguardista de todo el programa. De hecho, esta obra, escrita mucho antes del advenimiento de la dodecafonía, nos muestra a un compositor de veintidós años haciendo un uso perfecto de la “tonalidad ampliada”. Y dominando todos sus excesos posibles. A pesar de su estilo musical algo mahleriano, la pieza es una prefiguración extremadamente lograda de las cualidades de lirismo y concisión del Webern maduro. En el extremo opuesto, el Adagio del Kammerkonsert de Alban Berg es a la vez meticuloso en términos de técnica compositiva (fue escrito entre 1923 y 1925 como un brillante homenaje a Schönberg en su quincuagésimo cumpleaños y un himno en alabanza a los miembros fundadores de la Segunda Escuela Vienesa) y extremadamente denso en contenido emocional. Su extraordinario arreglo para violín, clarinete y piano data de 1935, año de su muerte. Lo que siempre es muy conmovedor en Berg es el hecho de que los complejos procedimientos musicales de la Segunda Escuela de Viena nunca obstaculizan el desarrollo expresivo de la obra. Otro ejemplo de esto es el conmovedor concierto A la memoria de un ángel: en esencia, Berg dijo: “Si la gente supiera toda la amistad y el amor que he puesto en mi música, los partidarios de la música de programa se regocijarían”.

© Armonia Mundi S. A., 2005

1 En https://www.harmoniamundi.com/en/.

2 En https://academia-lab.com/enciclopedia/armonia-mundi/.

3 Egon Schiele (Tullin, Austria, 1890, Viena, 1918). Dibujante y pintor austriaco, una de las grandes figuras del expresionismo. Considerado como uno de los dibujantes más dotados del siglo, sus primeras obras fueron deudoras de Gustav Klimt y del Jugendstil, aunque pronto afirmó un estilo personal de grafismo intenso y nervioso, de acusada sexualidad, que fue objeto de denuncia e incluso determinó su procesamiento y un breve periodo de reclusión en 1912. En https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schiele.htm.

4 El nombre Sezession (o secesión) apunta a un grupo de artistas que se apartan de los grupos soportados oficialmente por un estado o sus administradores. La primera secesión de la política oficial ocurrió en Francia, cuando en 1890 el Salon au Champs-de-Mars fue establecido, liderado por Jean Louis Ernest Meissonier y Puvis de Chavannes. En los años que siguieron, artistas de varios países europeos tomaron el mismo impulso, primariamente en Alemania, Austria y Hungría, quienes se separaron de los movimientos del arte tradicional y abrazaron estilos progresistas. La primera secesión fuera de Francia ocurrió en Múnich en 1892, seguida prontamente por la secesión de Berlín el mismo año. El movimiento secesionista más conocido fue el de Viena, formada en 1897 y que incluía a Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka y Koloman Moser. Klimt favorecía la decoración estilo Art Nouveau por sobre los estilos prevalecientes de su tiempo. De entre estos movimientos secesionistas pueden verse en el de Viena las bases que luego darían cierto sustento estilístico al Art Decó. En https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/1082908.

5 Arnold Schönberg (Viena, 1874, Los Ángeles, 1951). Compositor y pintor austriaco, nacionalizado estadounidense. Su vida y su obra se vieron siempre rodeadas de polémica. Compositor y pedagogo —sus alumnos Alban Berg y Anton von Webern ocupan un lugar de privilegio en la historia de la música—, fue una figura capital en la evolución de la música durante el siglo XX, aunque chocó con la incomprensión del público y la crítica de su época, poco dispuestos a aceptar la ruptura con el sistema tonal que su obra representaba. Sin embargo, es importante señalar que Schönberg nunca se consideró a sí mismo como un revolucionario, sino más bien como un eslabón más en una tradición musical que se remonta hasta Bach. En este sentido el dodecafonismo, más que el fin de la tonalidad, suponía el intento de sistematización de un nuevo método que permitiera superar sus contradicciones. En https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/schonberg.htm.

6 Gurrelieder es una gigantesca cantata poswagneriana que, en retrospectiva, parece el terminus ante quem del Romanticismo en la música, más allá del cual una mayor elaboración o intensidad era seguramente imposible, y condujo seguramente, si no inevitablemente, al expresionismo que el prodigioso Schöenberg se sintió obligado a explorar en obras como Erwartung, y de ahí, infamemente, al sistema de composición musical de doce tonos a partir del cual, al menos superficialmente, la obra parece tan distante en forma y lenguaje. En https://www.brilliantclassics.com/articles/s/schoenberg-gurrelieder/. Aquí se puede escuchar un fragmento de la obra: https://youtu.be/FXhAtBT57zA?si=Ory671FgUsuC0Xqi.

7 Carlo Gesualdo da Venosa (1566-1613) fue un noble italiano, compositor y príncipe de Venosa, conocido por su vida turbulenta y sus revolucionarias composiciones musicales. Nació en el seno de una familia aristocrática y fue destinado a una carrera eclesiástica, como era común para el segundo hijo de familias nobles, pero la muerte prematura de su hermano mayor le permitió heredar el título de príncipe y el control de los extensos dominios familiares. Gesualdo es, sin duda, una figura única en la historia de la música del Renacimiento debido a su innovadora y a menudo inquietante obra. En https://descubrelamusica.com/compositores-del-barroco/carlo-gesualdo-da-venosa/

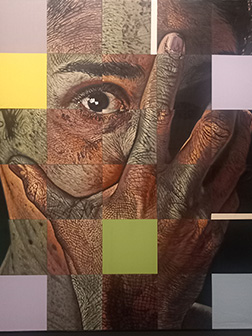

Ana Romano Argentina

Fernado Sorrentino Argentina

Collage

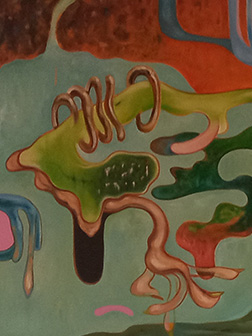

Pintura

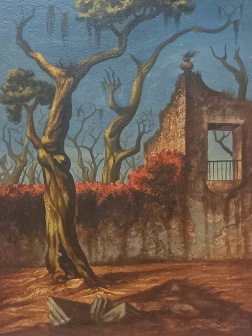

Exposición en el MUSA

Exposición en el MUSA

Fotografía

Fotografía

Paulina García González

José Ángel Lizardo

Rosa Irma Narváez

Marvin Calero Nicaragua